盐沼、红树林和海草床等蓝碳生态系统作为陆地生态系统之外另一种重要的基于自然的气候解决方案受到广泛关注。不同于陆地生态系统,滨海湿地蓝碳生态系统碳收支过程同时包括水平方向河流输入与输出、垂直方向地表-大气间交换与沉积物埋藏等过程。然而,目前对于滨海湿地蓝碳碳源/汇的认识普遍依赖于有限的站点尺度碳埋藏速率测定或地表-大气间碳通量观测,并非基于净生态系统碳收支框架下的碳源/汇评估结果,存在很大的不确定性。

针对于此,我院宋照亮教授团队孙少波副研究员等,提出了一个基于质量平衡、多源数据集成的蓝碳生态系统碳源/汇评估框架,以“Improving our understanding of blue carbon with a net ecosystem carbon budget framework”为题在Frontiers in Ecology and the Environment期刊发表观点论文(Concepts and Questions),指出当前蓝碳碳源/汇评估与科学研究中亟需基于多学科交叉、多源数据集成的净生态系统碳收支框架,重新审视蓝色碳生态系统碳源/汇及其关键影响过程与机制。

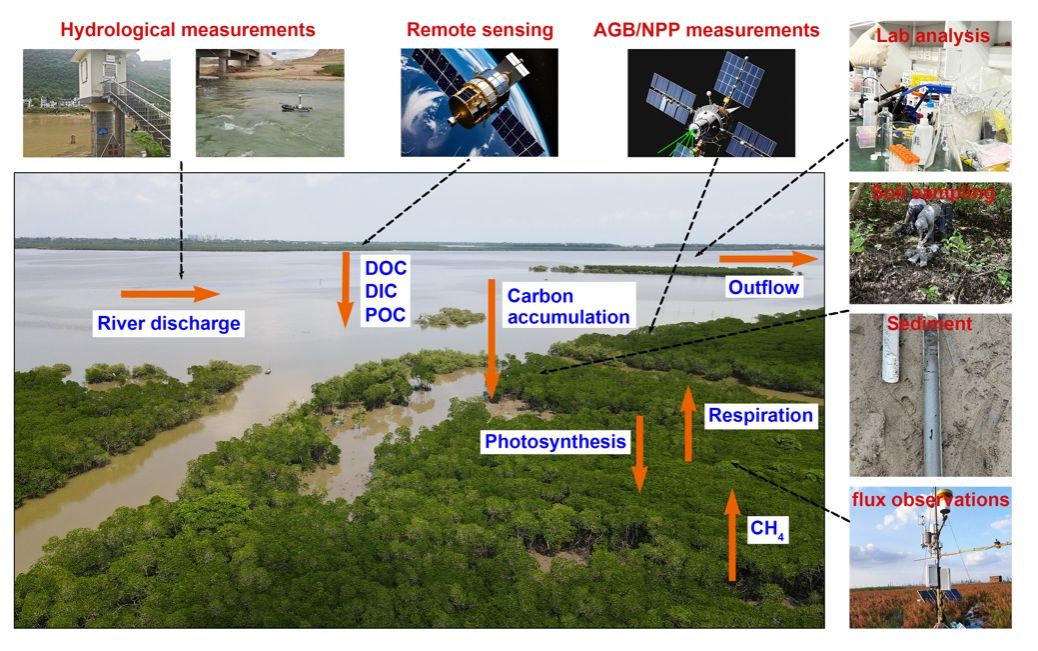

图1 多源数据集成的滨海湿地蓝碳碳源/汇评估方法框架

天津大学丁虎副教授、美国田纳西大学何强教授、中国科学院地理科学与资源研究所王亚飞副研究员、瑞典林奈大学余昌训博士、河海大学直伟教授及天津大学硕士生杨晓蕾参与了该项研究工作。该研究受国家自然科学基金项目(42171462, 42225101, 42141014)资助。

Sun S., Yang, X., Ding H., He Q., Wang Y., Yu C., Zhi W., Song Z*., 2025. Improving our understanding of blue carbon with a net ecosystem carbon budget framework. Frontiers in Ecology and the Environment, e70001. https://doi.org/10.1002/fee.70001.