氮污染已成为全球地下水质量恶化的主要环境问题之一,尤其在农业集中区,长期的大量施肥和污水排放导致活性氮不断渗入地下水系统。中国作为全球氮肥施用量较多国家,其地下水中硝酸盐浓度的空间分布格局以及与气候条件、地理因素和人类活动如何相互作用影响地下水中氮素浓度,有待深入研究。

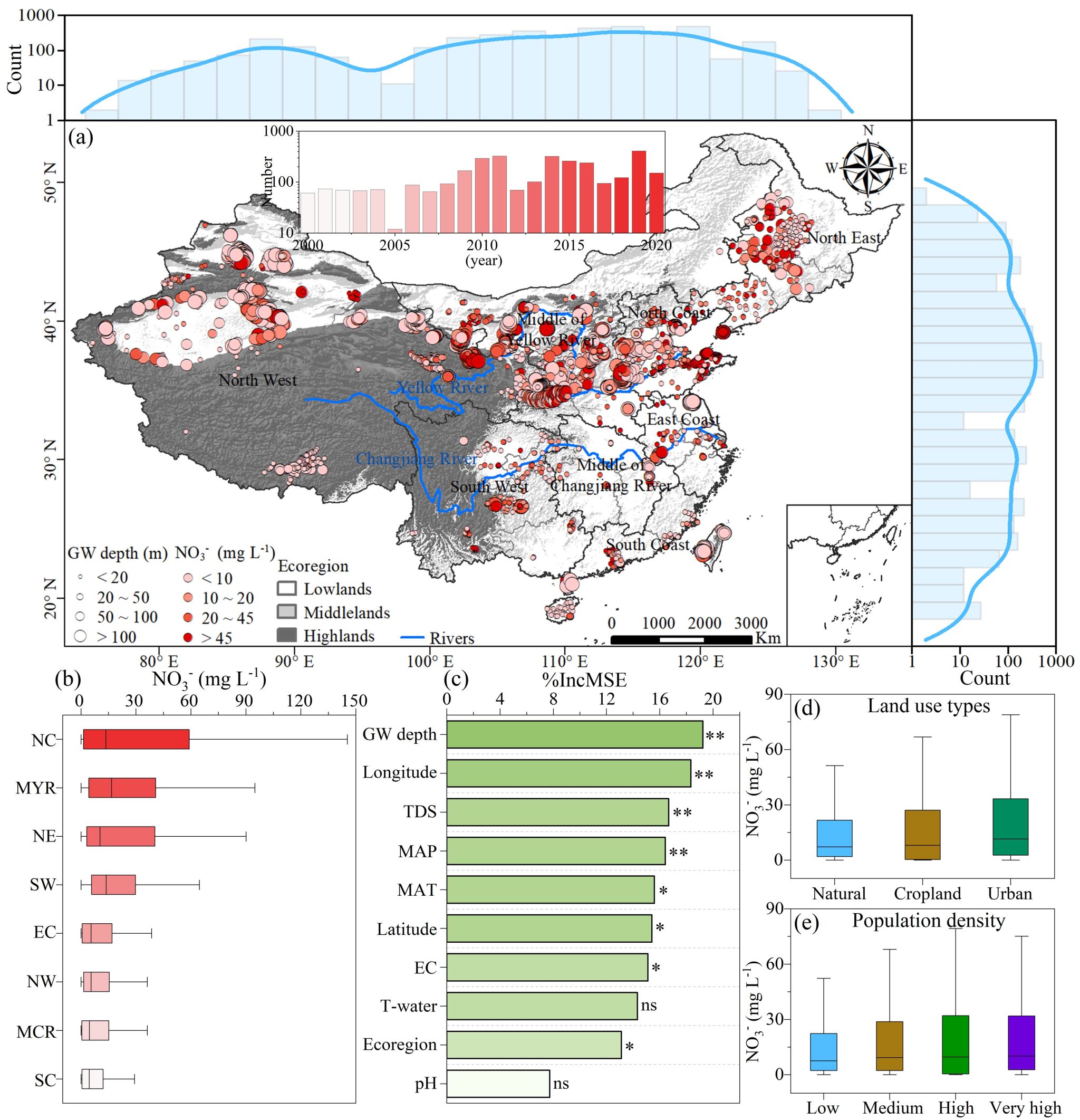

近日,我院流域生物地球化学循环研究中心与美国宾夕法尼亚州立大学、澳大利亚蒙纳士大学、北京大学及河海大学的学者合作,基于全国范围4047个不同含水层深度的含水层硝酸盐浓度及其同位素数据,结合机器学习(图1)和决策树热图分析,系统探讨了地下水系统中氮素的长期累积特征及其控制机制。

图1 中国4047个地下水样点的硝酸盐浓度空间分布及其影响因素重要性排序

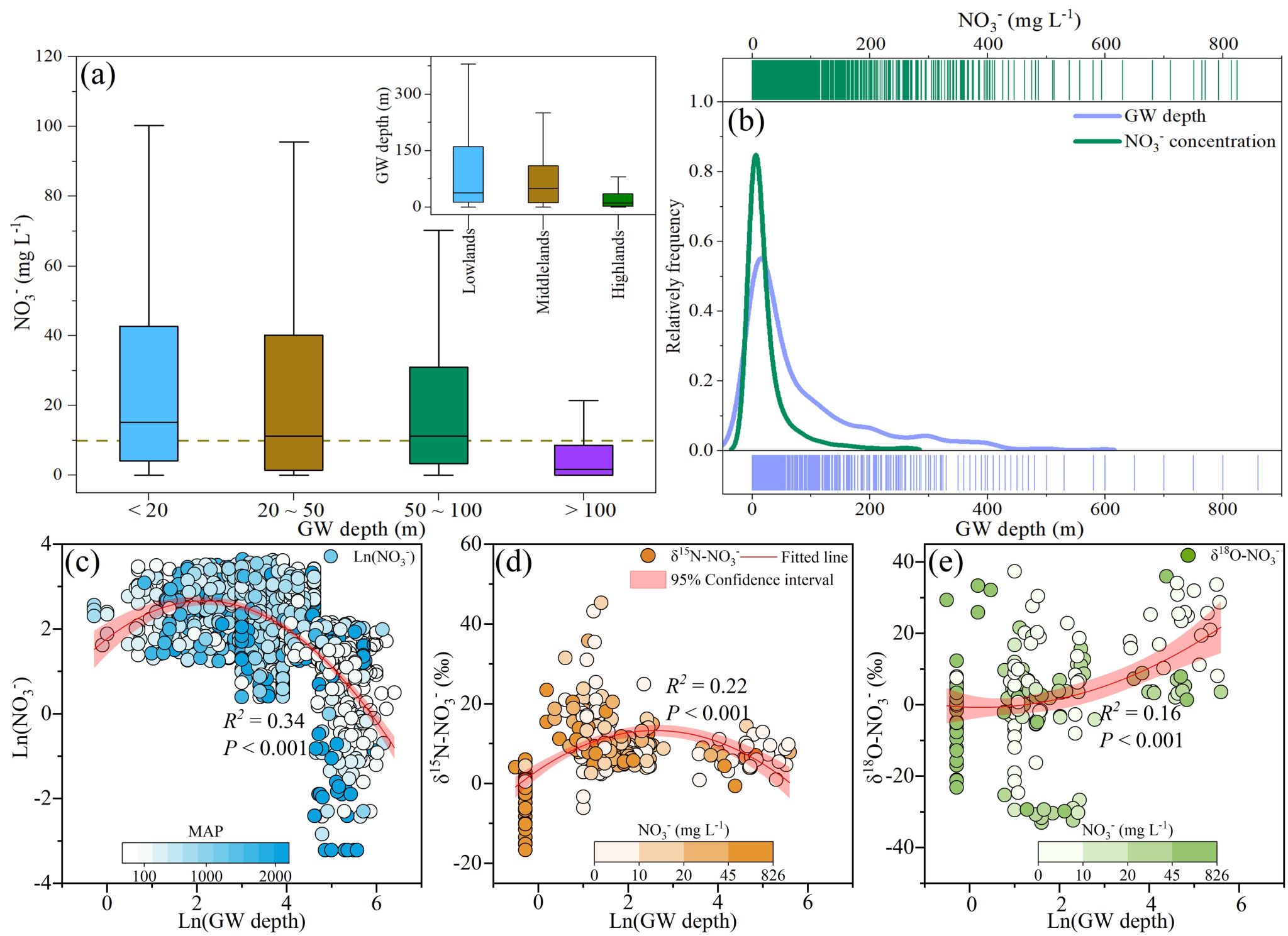

非饱和带厚度与土地利用类型对氮素的长期滞留具有重要调控作用。硝酸盐浓度随地下水深度变化很大,在较深的地下水中通常较低(图2),其同位素结果也揭示了生物地球化学过程对氮去除的贡献。除非饱和带较深的华北和黄土高原地区外,中国其他区域2016 ~ 2020年地下水氮污染总体较2000 ~ 2015年显著下降,局部地区持续的污染仍将长期存在。即使地表氮输入减少,地下水中的硝酸盐仍可能在未来数十年内持续存在,存在显著的“氮遗留效应”(Nitrogen Legacy)。

图2 硝酸盐浓度与同位素和含水层深度之间的联系

研究团队基于全国尺度的水质监测数据,系统分析了中国地下水氮的长期累积效应,并评估了其对环境和公共健康的潜在影响。探讨了不同深度含水层中氮素的存留特征及其影响因素,揭示了农业活动和土地利用变化对地下水氮污染的长期驱动机制。研究结果表明中国大部分区域氮输入总量开始下降,随着氮肥利用效率提高、技术的进步和合适的农业管理政策,土壤-地下水体系中氮污染加重的趋势正在缓解。但是结果也显示我国地下水氮污染治理的长期性与复杂性,当前仅依赖短期措施(如减少化肥施用)可能难以快速改善地下水水质。未来需结合土地优化管理、生态修复、产业政策调整等综合措施,以实现地下水系统的氮消减增速,才能推动水环境质量的可持续改善。该研究为中国地下水资源管理与氮污染评估及防控提供了科学基础,同时对全球其他地区地下水环境评估与保护具有重要参考价值。

相关成果以“Chronic Nitrogen Legacy in the Aquifers of China”为题,发表在Nature旗下新期刊Communications Earth & Environment上。

论文信息:

Liu Xin, Yue Fu-Jun*, Li Li, Zhou Feng, Wen Hang, Yan Zhi-Feng, Wang Li-Chun, Wong Wei Wen, Liu Cong-Qiang, Li Si-Liang*. Chronic nitrogen legacy in the aquifers of China. Communications Earth & Environment. 2025; 6: 58. https://doi.org/10.1038/s43247-025-02016-7