从讲堂之上到田间地头再到实验室深处,从书斋沉思到躬身实践再到祖国大山大河,从富士山下到黔乌江畔再到渤海之滨,“天大先生”刘丛强院士始终秉持“实事求是”精神,以身作则、言传身教,践行“兴学强国”使命……

为学术:实事求是,做有情怀科研的天大先生。刘丛强院士先后在南京大学地球科学系和中国科学院地球化学研究所就读,随后在日本获得东京大学博士学位。他曾在国外获得优渥待遇,但他毅然选择回国,投身于我国地球科学研究和教育事业。心怀国之大者,主动担当作为。回国后,应国家科学发展战略需求,他在国内较早系统开展了固体-熔体-水体系、壳幔过程的微量元素和同位素地球化学研究。随后针对国家在西部资源、环境、生态等领域面临的重大问题转而开展喀斯特山区石漠化和流域物质循环生物地球化学过程与生态环境效应研究;自2012年起,着力推动地球系统科学学科发展,开展地球关键带研究,解决表层地球系统的生态与环境问题。 “把爱国之情、报国之志融入进科研工作”,刘院士始终秉实事求是精神,做国家需要的,对社会有益的研究。

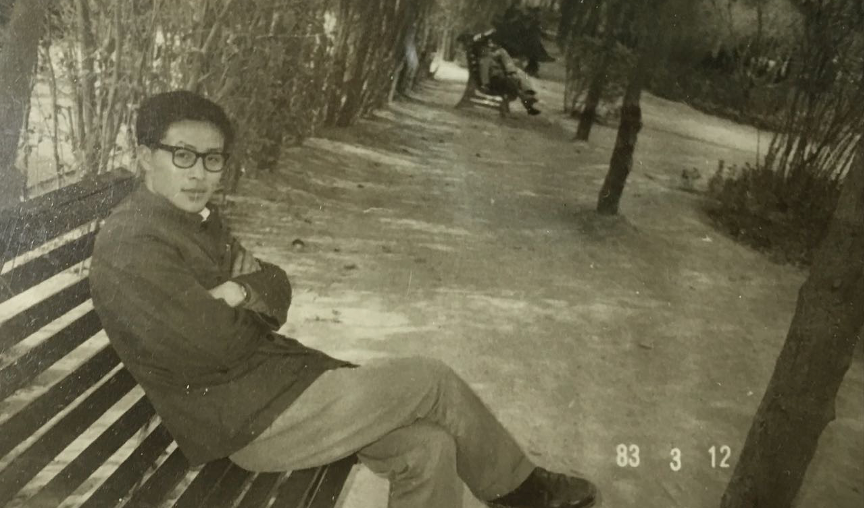

图 刘丛强青年时期在南京大学学习

“设想要海阔天空,观察要全面细致,实验要准确可靠,分析要客观周到,立论要有根有据,推论要适可而止,结论要留有余地,文字要言简意赅。” 刘丛强院士多次提到其导师涂光炽先生的名言,他时刻提醒自己,要具备正确的科学态度,实事求是、励精求知、创新致远,做好当下每一件事,刘院士说,“无论生活工作中遇到任何困难或难题,不气馁、不放弃,静静地思考,努力应对;任何事情都要坚持做到最后,坚信有好的结果。”

图 刘丛强院士讲述涂先生座右铭

为师者:桃李天下,言传身教的天大先生。在《地球系统科学》课程结束后的教室里,刘丛强院士身着深灰色西服,背着为出差准备的书包,温和地微笑着为学生答疑解惑。不论行程多么忙碌,每一次上课前刘丛强院士都会坚持重新准备课程的提纲、讲义,并在课程中纳入国内外前沿科研进展;每一次学生提问他都会认真地倾听,并鼓励同学们积极发散思考。他说,“在大学,作为老师把课上好是非常重要的!”

教师节下午,本应是老师与学生享受相聚时光,放松休闲的时候,刘丛强院士却在当天上午刚刚结束外单位访问后马不停蹄赶到学校,用足足四小时的报告逐字逐句为全院教职工娓娓讲述“什么是地球系统科学,什么是教师,为什么成为一名教师”。学高为师,身正为范,报告结尾刘院士嗓音沙哑,但仍精神饱满,他身体力行地诠释着:师者,是天大的责任。

图 刘丛强院士作为天津大学教师代表发言

为学科:继往开来,复建天大地学的天大先生。“一八九五,北洋诞生。矿务地舆,始出其中……二零一五,复建地科。征程再启,探索无穷。”刘丛强院士参观校史馆时看到北洋大学创办伊始的四大学门便有‘矿务学’,著名地学泰斗黄汲清等都在此学习、工作过,顿时倍感亲切。刘院士说,“天津大学有我想干的事业以及支持我实现这一梦想的人和条件,这就有了我与“天大”的缘分和我乐业“天大”的精神基础。”

图 2015年地科院成立揭牌仪式

2015年天津大学以“复兴而不止于复兴”的学术担当聘请刘丛强院士领衔组建地科院。基于前瞻性的学科计划、系统性的实施方案,从滨海湿地到冰川湖泊,从万米深渊到珠峰极顶,地科院聚焦国际学术前沿,构建多学科体系,在教育教学、人才培养、科研攻关等方面成绩斐然。十年间,学院全职引进英国爱丁堡皇家学会院士1人,引育国家级领军人才10人及青年人才11人,科研经费突破3亿元,承担科技部重点研发计划、国家自然科学基金委重大重点等国家级项目273项,成为地学领域不可忽视的“天大力量”。红日初升,其道大光,刘院士说,“我们要做的不是重启,而是让深埋百年的天大地学基因破土新生。”

百卅风雨,天大先生不仅是一个称号,更是一份责任,一种信仰。刘丛强院士以求索之心探赜索隐,以赤诚之志启迪后学,以远见卓识擘画学科蓝图。在天津大学130周年华诞、地球系统科学学院建院10周年之际,我们以此文致敬这位可敬可爱的天大先生,也致敬所有为科学与教育事业倾尽一生的师者。他们的精神将激励后来者踔厉奋发,勇毅前行,如同北洋之火,生生不息,照亮未来!

天大先生,斯文在兹,薪火不熄!

(来源 天津大学新闻网 通讯员 地科院教师 王欣楚 编辑 焦德芳)