在习近平总书记给天津大学全体师生回信的重要精神指引下,天津大学地球系统科学学院发展对象开展了内容充实、形式丰富的专题学习与访谈活动。本次学习围绕重要回信精神的核心要义,紧密结合学科特色与育人实践,通过学院师生的深入交流与感悟分享,进一步激发了全院师生扎根地学、服务国家的坚定信念与前行力量。

(一)主题学习环节

在探索地球奥秘的征程上,有一面旗帜始终指引方向;在培育地球科学英才的沃土中,有一种力量始终催人奋进。恰逢天津大学建校130周年的荣光时刻,总书记的回信为全校师生送来殷切嘱托——“聚焦国家重大战略需求,深化教学科研改革,加强基础研究和科技攻关,提高人才培养质量”,这字字千钧的期望,正成为学院每一位师生前行的不竭动力。

为将这份嘱托转化为实践动能,我们小组开展了专题学习活动,认真学习了习近平总书记给天津大学全体师生的回信,并紧密结合地学专业的特性进行了热烈研讨。我们深刻认识到,作为生态环境保护与绿色发展的践行者,地学人的使命始终与国家战略同频共振。当前我国在流域污染控制、大气污染防治、地下水环境保护等领域仍面临艰巨挑战,这要求我们既要夯实环境科学、生态学等基础理论根基,深入探究污染物迁移转化规律、生态系统响应机制等底层科学问题;也要强化实践能力培养,在污染控制技术研发、生态修复工程实践中锤炼本领。

此次学习让我们更加明确:要将实验室的数据分析转化为流域治理的可行方案,将理论研究成果融入“双碳”目标下的绿色转型实践,用专业所长守护“绿水青山”,为建设美丽中国、推进人与自然和谐共生的现代化贡献青春力量。

(二)采访交流环节

党员,是科研攻关中挺身而出的先锋,是立德树人中润物无声的表率,是实验室里通宵达旦的坚守,是田野调查中踏遍山河的执着。在天津大学地球系统科学学院,就有这样一群优秀党员,他们带着对总书记回信的深刻感悟,深耕气候模拟、环境治理等前沿领域,以“地球科学为地球”的使命担当,将回信精神转化为科研学习的实际行动,在守护蓝色星球的道路上留下坚实足迹。今天,让我们走近天津大学地球系统科学学院优秀党员,聆听他们对总书记回信精神的理解与感悟。

(1)天津大学地科院党员老师代表——徐占杰老师

采访者:徐老师您好,作为学院的教育科研工作者,在看到习近平总书记给天津大学师生的回信后,您有怎样的感受?

徐占杰老师:看到习近平总书记的回信,我受到了很大的鼓舞,这充分体现了党和国家对高等教育的高度重视。总书记在回信中对提高人才培养质量提出了明确要求,而“为党育人,为国育才”本就是我们教育工作者责无旁贷的使命。未来,我们会持续加强理论研究,深化专业课建设发展,始终用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,努力培养更多勇于投身时代潮流、积极服务国家经济社会发展的青年人才。

采访者:在践行回信精神、培育地球科学领域人才的过程中,您对青年学生有哪些具体的勉励和期望?

徐占杰老师:我希望同学们能从自身出发,加强学习能力,提升自律性,遇到问题时多开动脑筋,尝试多层次、多角度去思考。同时,也要理解科学研究“顶天立地”的意义 —— 既要瞄准理论前沿,在基础研究领域不断探索突破;也要贴近现实需求,扎根祖国大地开展实践。我们最终要把高质量人才的培育,与科研工作、成果转化紧密结合,让其真正成为服务人民、助力国家经济发展的具体实践。

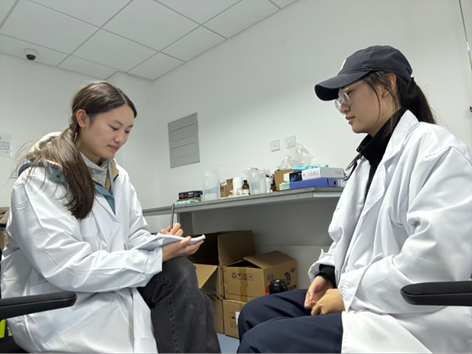

(2)天津大学地科院党员学生代表——2023级硕士生冯娜娜

采访者:回顾您的研究生科研经历,最初在同位素领域开展基础研究时,对科研价值的认知是否有过转变?总书记的回信又给您带来了哪些启发?

冯娜娜:确实有很明显的转变。研究生阶段,我在导师指导下投身同位素领域的基础研究,当时更多聚焦在理论探索本身,还没能深刻理解科研工作背后的时代价值。直到后来学习习近平总书记给天津大学师生的回信,其中“更好服务经济社会发展” 的殷切期望,像一盏灯让我豁然开朗 —— 真正有价值的科研,从来不是“象牙塔”里的孤芳自赏,而应深深扎根国家需求的土壤。对我们青年研究者来说,实验室更不该是封闭的空间,而应成为对接国家战略的“前沿阵地”。

采访者:当前我国在环境保护、绿色低碳等领域面临不少挑战,这是否也为您的研究方向提供了新的思考?即将开启的博士生涯,您打算如何以回信精神践行使命?

冯娜娜:这些领域的挑战,对我们地球科学领域的研究者来说,既是时代考题,更是施展专业所长的广阔天地。博士阶段,我计划从三个方面落实回信精神:第一是深耕基础研究“无人区”,重点瞄准环境保护、绿色低碳等领域“卡脖子” 技术背后的核心科学问题,用扎实的理论研究为解决现实难题打牢根基;第二是主动对接产业需求,总书记提到要“深化教学科研改革”,我会试着把同位素领域的理论创新和实际应用结合起来,在产学研融合中检验研究成果的价值,让实验室里的成果真正能服务经济社会发展;第三是传承天大“兴学强国”的校训精神,把个人的学术理想融入科技强国建设,努力成长为有家国情怀、有创新精神的卓越人才。

采访者:回顾这段与回信精神同行的科研历程,您最大的感悟是什么?未来又有怎样的期许?

冯娜娜:最大的感悟就是,青年科研工作者的“小我”成长,始终和国家发展的“大我”同频共振。总书记的回信不仅指明了科研方向,更让我明白了科研工作者的责任与担当。未来,我会带着“功成不必在我,功成必定有我”的信念,在基础研究的星辰大海里勇毅前行,用自己的专业所长为推进中国式现代化贡献青春力量。

(3)天津大学地科院党员学生代表——2023级硕士生吕悠然

采访者:作为即将毕业的研究生,在读到习近平总书记给天津大学全体师生的回信时,您当下的感受是怎样的?这封信是否让您对自身肩负的使命有了新的认知?

吕悠然:当时读完回信,内心真的特别受触动,也充满了力量。回信不仅是对学校办学成就的肯定,更像是总书记在跟我们每一位青年学子谈心,字里行间都是对我们在新时代勇担使命的深切期望。以前总觉得“使命”是比较宏大的词,但那时候突然明白,这份使命就落在我们这代天大学子的肩上,落在我们的专业学习、未来选择里,让我对自己即将开启的人生新阶段,有了更清晰的责任认知。

采访者:您在研究生阶段围绕地下水污染源解析开展研究,从野外采样到实验室分析,这段经历一定让您收获良多。听说您对“专业对口”的认知有过转变,这是否也和对回信精神的理解有关?

吕悠然:没错,这段科研经历给了我很扎实的学科训练,让我养成了“系统分析问题”的思维习惯,一开始我总觉得,只有继续留在实验室做科研才算“专业对口”,才算不辜负所学。但后来梳理就业方向时发现,我们专业毕业生能在环保、水利等好多领域做勘察、规划工作,这时候再回想总书记信里说的“聚焦国家重大战略需求,深化教学科研改革,加强基础研究和科技攻关”,我突然就想通了 —— 原来“攻关”不只是实验室里的原始创新,把我们的技术转化成实际的治理方案,把实验室里的数据分析成能指导决策的依据,同样是在为国家需求出力,同样是在践行回信精神,这也让我对“专业价值”的理解更全面了。

采访者:总书记在回信中还提到要“提高人才培养质量”,您在研究生阶段除了学术研究,还参与了志愿服务,这是否也是您践行回信精神的一种方式?

吕悠然:是的。我一直觉得,人才培养不只是知识的积累,更要有解决实际问题的能力和服务社会的意识。所以读研期间,我除了在课堂和实验室里学知识、做研究,还主动参加了不少志愿服务活动。在这个过程中,我能把学到的东西试着用在解决小问题上,也锻炼了自己和他人沟通、落地实践的能力。回信里说要 “提高人才培养质量”,我想这质量就体现在我们不仅要做知识的接收者,更要努力成为创新的推动者、实践的先行者,这样才能不负学校的培养,不负总书记的期望。

采访者:如今站在毕业的十字路口,结合对回信精神的理解,您对未来有怎样的规划?

吕悠然:现在我对未来的方向特别明确。不管是选择继续深造,还是走向工作岗位,我都会牢牢记住总书记的嘱托。如果继续做研究,就更聚焦环保、水利领域的实际问题,把基础研究做深做透;如果进入行业一线,就努力把所学的技术和方法用在实践中,为污染治理、水资源保护出一份力。总之,就是用自己的专业能力服务社会,用创新精神助力发展,争取为建设教育强国、科技强国,推进中国式现代化,贡献我们这代青年的青春力量。

结语

榜样如灯,照亮地球科学探索的征途;力量如潮,激荡青年一代奋进的豪情。