大气棕色碳 (Brown Carbon, BrC) 在近紫外至可见光波段表现出强吸光性,进而影响地球的辐射平衡与区域气候,IPCC 第五次报告已将 BrC 的辐射强迫效应列为重点关注对象。BrC的光吸收具有很强的波长依赖性,目前BrC组成、来源、光学性质的不确定性是造成气候模型估算气溶胶辐射强迫不确定性的主要原因。针对上述问题,我院戚羽霖教授课题组基于四大类型的燃烧源样品,以及城市、森林、海洋等环境样品,从分子层面解释了BrC 不同吸光组分的结构特征,为深入理解大气吸光过程及其气候效应提供了科学依据。

该研究利用色谱技术分离出BrC不同吸光组分,并结合核磁共振、x射线光电子能谱、色谱、质谱等技术手段进行了全面的表征。结果发现,中等极性的BrC在200–220 nm波段表现出最强的光吸收能力,而低极性组分在 220–450 nm波段成为主要的吸光成分。这一“吸光主导组分的转换”揭示了 BrC 在不同波长下的结构差异。此外,在核磁共振和x射线光电子能谱中观察到强光吸收能力的BrC检测出最强的羰基吸收峰 (190–300 nm),为光吸收的机制提供了直接证据。

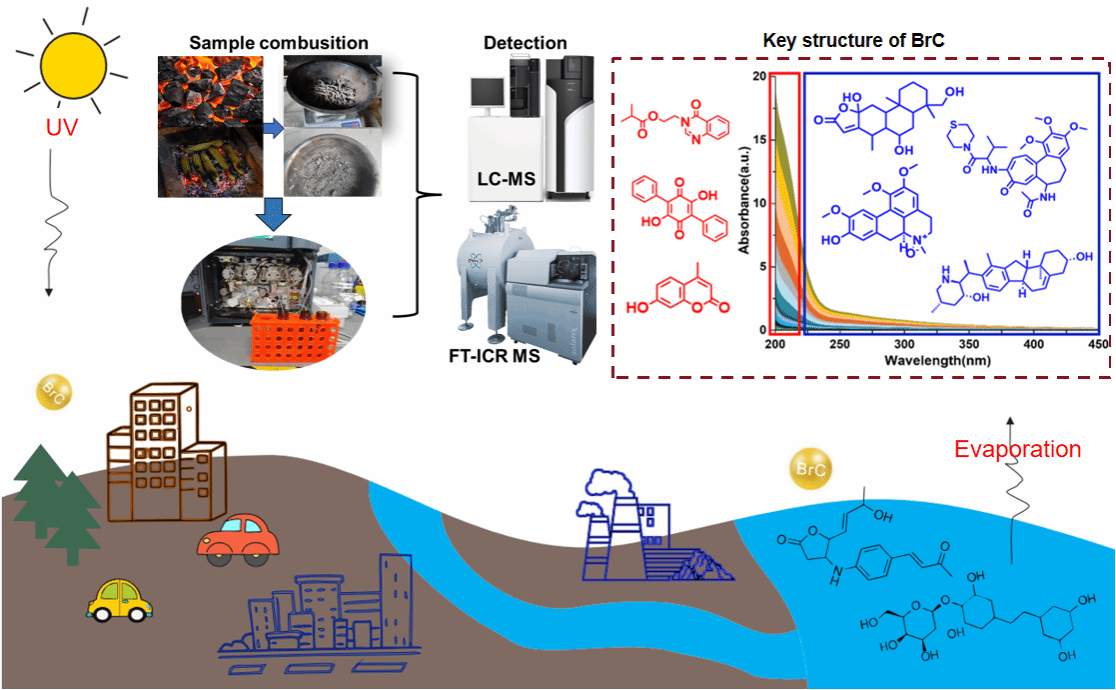

图1. 文章摘要图

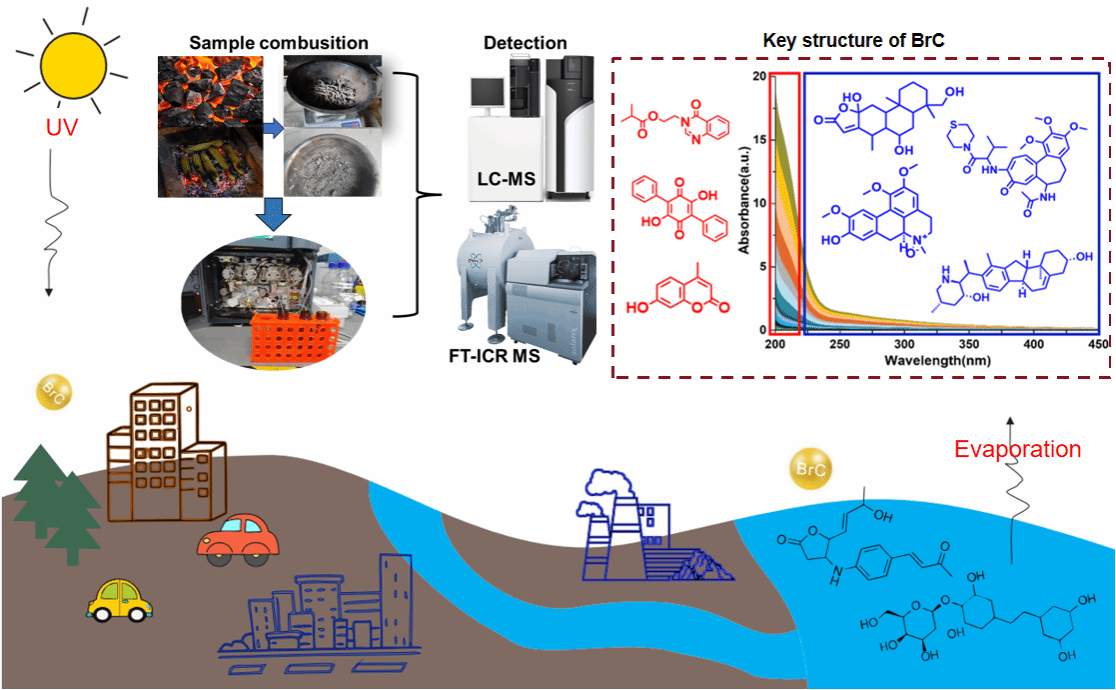

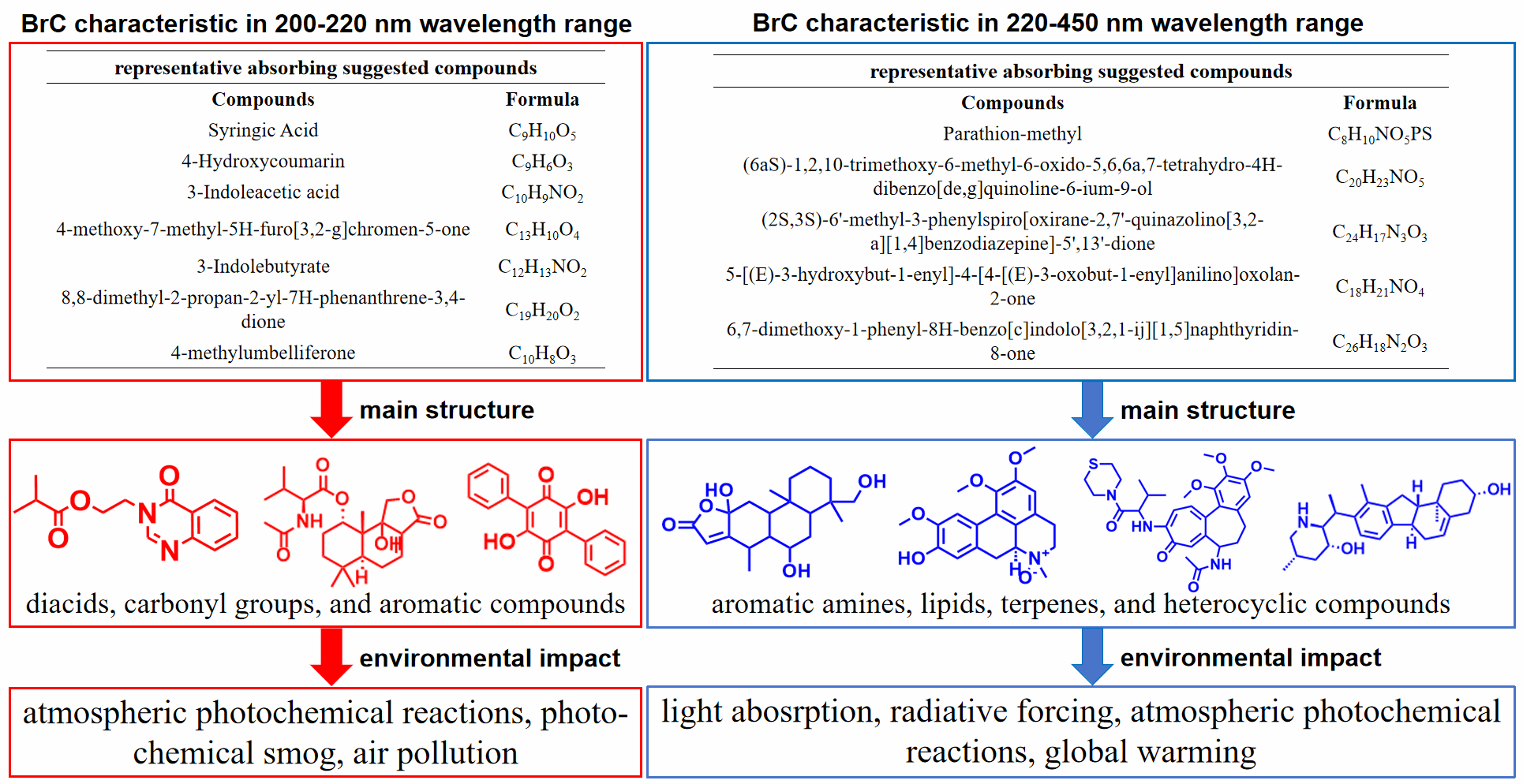

为进一步厘清不同吸光波段的BrC结构特征,研究结合色谱质谱联用的非靶向筛选技术探寻BrC中潜在的吸光化合物,并综合MS-DIAL化合物数据库和Chem3D-Gaussian光谱模拟软件对筛选结果进行化合物结构及其吸光性的评估和二次筛选,最终鉴定出约 100 多种潜在的 BrC 吸光化合物,包括酮类、羧酸、醇类、芳香烃及杂环等物质。综合二元酸定量的结果发现BrC 的吸光性在220 nm 波长处表现出明显的转折点:200–220 nm波段的吸光由羰基官能团和芳香化合物主导,而 220–450 nm 波段的主要吸光组分则为芳香胺、萜类及杂环化合物。前者虽对辐射的直接贡献有限,但在大气光化学反应中活性极高,可促进光化学烟雾与污染生成;后者则显著增强了 BrC 的辐射强迫效应,对全球变暖具有重要影响。

图2. 200–220 nm和220–450 nm波长范围内BrC特征性吸光分子及其环境效应,BrC在200–220 nm波长范围内的光吸收主要由羰基和芳香族化合物引起,导致光化学污染;而杂环化合物主要在220–450 nm波长范围内的吸收中发挥作用,造成辐射强迫和全球变暖。

该研究系统揭示了 BrC 吸光组分的分子结构特征及其相关的波长依赖机制,建立了光谱信号与分子结构间的直接联系。并提出了通过 UV-Vis 光谱中 200–220 nm 与 220–450 nm 波段的吸光比值,可以半定性推断 大气样品中BrC的主要类型及其潜在环境效应。这一发现不仅为理解 BrC的光学性质提供了分子层面的视角,也为基于光谱快速高效评估气溶胶的吸光特征与气候反馈效应提供了科学支撑相关成果以“Resolving the Ultraviolet-Visible Spectra for Brown Carbon: Insights into Structure-dependent Light Absorption Variations and its Potential Environmental Impacts”为题发表于Nature Index期刊《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》。论文第一作者为我院2024届硕士毕业生姚雯芮,我院戚羽霖教授和傅平青教授为共同通讯作者。

文章信息: Wenrui Yao, Yulin Qi*, Jinfeng Ge, Xiaoli Fu, Zhanjie Xu, Libin Wu,Wei Hu, Junjun Deng, Pingqing Fu* (2025). Resolving the Ultraviolet-Visible Spectra for Brown Carbon: Insights into Structure-dependent Light Absorption Variations and its Potential Environmental Impacts. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. https://doi.org/10.1029/2025JD044402。